今週のお題「体力」

2025年9月9日火曜日。

▼熊本

↓そして前回の続きです。

棒庵坂 ぼうあんざか

棒庵坂(ぼうあんざか)

[現在地名]熊本市二の丸

本丸の北部にあり、千葉ちば城から一段高い二ノ丸、本丸北大手門へ通ずる急坂。現在、千葉城ちばじよう町の五峯ごほう閣前から二の丸の監物台けんもつだい樹木園南側へ通ずる。加藤清正の家臣下津棒庵の屋敷が坂の下にあったことから名がある。棒安坂とも書き、「ぼあんざか」ともいう。寛永八年(一六三一)没の下津棒庵は、山城国の出身で、公家久我右大将通興の子、宗阿ともいう。幼年で出家し、京都鹿苑ろくおん寺(金閣寺)の僧となったが、のち還俗し、下津と称して清正に仕えた。上方の政治に精通し、清正・忠広の政治顧問的重臣として忠広の跡目相続にも尽力し、禄一千石から二千石となった(国誌)。元和四年(一六一八)の牛方・馬方騒動では、馬方(家老加藤右馬允ら)とともに牛方(家老加藤美作ら)の非違を幕府に訴え、忠広政権の危機を救った(熊本藩年表稿)。

↑坂の上は青空が見えるほど、結構きつい急坂です。

↑石材置き場

2016年の熊本地震で崩落した熊本城の石垣の石を、元の位置に戻すための復旧作業が行われるまで保管している場所なんだそうです。

熊本地震(くまもとじしん)

2016年(平成28年)4月14日21時26分以降に熊本県と大分県で相次いで発生した地震。気象庁震度階級では最も大きい震度7を観測する地震が4月14日夜(前記時刻)および4月16日未明に発生したほか、最大震度が6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生している。日本国内の震度7の観測事例としては、4例目(九州地方では初)および5例目に当たり、一連の地震活動において、現在の気象庁震度階級が制定されてから初めて震度7が2回観測された。また、熊本県益城町で観測された揺れの大きさは計測震度6.7で、東北地方太平洋沖地震の時に宮城県栗原市で観測された揺れ(計測震度6.6)を上回り、国内観測史上最大となった。さらに、一連の地震回数(M3.5以上)は内陸型地震では1995年以降で最多となっている。

熊本城の石垣は国の特別史跡に指定されているため、元の配置に忠実に積み直す必要があるそうで、この作業は「史上最も難しいジグソーパズル」とも言われ、石材置き場に保管された石のデータが重要な手がかりとなるそうです。でも、本当にそう思います!違和感なく復旧するのって想像するだけでも大変だって分かります。

↑北大手櫓門跡 石垣の工事(きたおおてやぐらもんあと いしがきこうじ)

↑絶好の映えポイントがありました。

↑天守閣

加藤神社

加藤神社(かとうじんじゃ)

熊本県熊本市の熊本城内にある神社である。正月三が日の参拝者数は年々増加しており、藤崎八旛宮に匹敵する人数となっている。

↑強そうな?!くまモンがへの字口で見張っていました!

【「肥後絞 -ひごしぼり-」とは】

400年前に、清正公が熊本城内に植えられていたという蓮です。 古くは熊本城内の堀 (古城堀)に植えられていたそうです。 (現在の古城堀端公園。熊本第一高等学校のとなり)昭和28年の熊本大水害の古城堀埋め立て等により、途絶えたものとされてきましたが、熊本市の兼武誠之様が野生化したものを採取し、繁殖させたものをご奉納いただきました。6月中頃〜8月ごろ開花する予定です。

↑石垣復旧の主な手段

↑熊本城内には大きな広場があって、そこにはランナーたちがいました。

ここで熊本城の石垣についての記事を見つけましたので紹介します↓

強く高い熊本城の石垣 清正が守りたかったのは…

2016年4月、2度にわたって最大震度7が熊本を襲った。当時熊本に赴任していた筆者は、激しい揺れをはっきり覚えている。深く傷つきながらも堂々とそびえる熊本城は、復興を目指す熊本県民の心のよりどころとなっている。築城した加藤清正(1562~1611)は城造りの名手で、熊本城に耐震技術も取り入れていたとされる。地震直後には「清正時代の石垣は崩れなかった」などの説も広がったが、それは本当なのか。風聞を排して検証していくと、歴史の闇に埋もれた人々の姿と、清正の秘めた思いが浮かび上がってきた。

「清正公の石垣は崩れず」の真偽は?

熊本城の周辺は14日のマグニチュード(M)6.5の最初の地震(前震)で震度5強、16日の2度目の地震(本震、M7.3)で震度6強の揺れに見舞われたとみられる。何より甚大だったのは石垣の被害だ。特別史跡部分だけで51万平方メートル超という広大な熊本城の城域には、973面、約7万9000平方メートルの石垣があり、熊本地震でこのうち517面、計2万3600平方メートルの石垣に崩落や 孕はらみ 、緩みなどの被害が出た。崩れ落ちた石垣は計8200平方メートル。1平方メートルに約3.5個の築石が使われているから、約2万9000個もの築石が崩落した計算になる。

一方で、加藤清正の築城時からあるとみられる石垣のなかには無傷のものもあった。尊敬と親しみを込めて清正を「 清正公せいしょこ さん」と呼ぶ地元では、「さすが築城の名手。清正の石垣は地震でも崩れなかった」と言われたが、結論から言えばこれは半分正しく、半分は正しくない。崩れたところもあるのだが、ここはむしろ400年を経ても崩れなかったところがあったことに注目すべきだろう。

相次ぐ大地震、朝鮮出兵…清正が生きた激動期

清正が熊本城に当時最新鋭の耐震構造を取り入れていた可能性は高い。文禄5年(1596年)、清正は慶長伏見地震(M7.25~7.75と推定)で倒壊した伏見城の被害を目の当たりにしているからだ。

この時の清正の行動は、明治期初演の通称『地震加藤』と呼ばれる歌舞伎の題材になっている。清正は石田三成(1560~1600)の 讒言ざんげん で謹慎中だったが、処罰を顧みず倒壊した伏見城に駆けつけ、豊臣秀吉(1537~98)をおぶって脱出し、その功で謹慎を解かれるという筋書きだ。

「伏見の屋敷がまだ完成していなかったため被災を免れた」と地元に知らせる地震翌日の書状が残っており、清正は地震発生時、大坂屋敷にいたとみられる。秀吉をおぶって脱出するくだりも後世の創作ということになるが、清正が地震直後に家臣を引き連れて伏見に入り、伏見城の復旧を指揮したのは事実だろう。

この地震の4日前には愛媛県を中心に慶長伊予地震(M7.0と推定)、前日には大分県の別府湾付近で慶長豊後地震(M7.0~7.8と推定)があった。いずれも震央は日本最大の断層帯である中央構造線に近く、誘発された連動地震の可能性もある。熊本城の築城はすでに始まっていた。西日本で1週間に3度も大地震があったのだから、清正は「次は熊本かも」と危機感を募らせたのではないか。

敵にも災害にも強い「清正流」

清正は朝鮮出兵で高い石垣を持つ晋州城の攻略に苦しみ、朝鮮の石垣技術を学んでいた。熊本城の石垣も高くしたいが、高くすれば地震で崩れやすくなる。高く、強い石垣を築くため、清正は現場監督に、 石工いしく の技術集団「 穴太衆あのうしゅう 」を近江(滋賀県)から呼び寄せたようだ。穴太衆は安土城などの石垣を手がけ、地震で倒壊した伏見城の再建にもあたっている。当時の最先端技術を結集して熊本城に導入したのが、通称「武者返し」と呼ばれる 清正流きよまさりゅう の積み石技法だった。

『石垣秘伝之書』が記す清正流の特徴は、すそ野は緩やかだが、上に行くと急激に「反りの戻り」が大きくなるというものだ。熊本城調査研究センターの網田龍生さんは、「第一の目的は外敵の侵入を防ぐためだが、地震などの災害に強い石垣にする狙いもあったのでは」と話す。熊本城は台地に築かれ、土台は平坦ではない。扇形の勾配をつけて積み、すそ野をなるべく広く取る方が、石垣は高く、強くできる。

石垣を築く際は幕を張り、技術を盗もうとする密偵から見えないようにしたとか、石を亜鉛板でつないで強度を高めたといった説もある。築城技術が高く評価され、清正は江戸城や名古屋城の「 天下普請てんかぶしん 」にも駆り出された。

城を守った「知られざる努力」

熊本城の石垣は明治22年(1889年)の明治熊本地震(M6.3と推定)でも崩れている。城内に駐屯していた陸軍第六師団が被害状況をまとめた『震災ニ関スル諸報告』によると、この地震では城全体の約1割にあたる8900平方メートルの石垣に被害が出た。2016年の地震では、この際に修復した石垣の8割が再び崩落した。地元では「清正の技法で築いた石垣は崩れなかった。清正の技術は明治の技術をも上回っていた」といわれた。

だが、16年の地震では石垣の被害は明治の約3倍に達し、清正が築いた石垣も崩れている。明治の熊本城は陸軍施設として使われていたため、陸軍が修復した石垣もあったとみられ、網田さんは「前震で被害があった石垣が6面だけだったのは、明治の修復がしっかりしていたからかもしれない。今回、被害が大きかったのは大きな揺れが2回あったためで、明治と同じところが崩れたのは、地形や地盤も原因だろう」とみている。

加藤家の改易後に熊本城の城主になった細川氏は、清正が造った石垣の修繕・維持に努め、戦後に天守閣が再建されてからは、石垣崩落で観光客がけがをしないよう、熊本市がメンテナンスを続けてきた。こうした努力がなければ、石垣は全壊していたかも知れない。

ちなみに、清正が古城(隈本城)から移築したとされる 宇土うと櫓やぐら (国重要文化財)が倒壊を免れたのも、清正の技術というより、昭和の大修理で土台をコンクリートで強化していたためとみられる。本震で大天守最上階の瓦がほぼすべて落下したのも、「重心を低くして倒壊を防ぐ清正時代からの知恵」ではなく、2度の大地震に鉄骨部分が持ちこたえられなかったというのが真相だ。清正の功績を否定したり、歴史のロマンに水を差したりするつもりはないが、後世の努力も評価しなければフェアではない。今後の熊本城の再建も、後世の地道な努力がなければ果たせない。

築石に込められた清正の思い

熊本城は主な建造物から修復が進んでいるが、地震から2年を経ても、まだ崩落した築石の多くはまだ地震当日のまま転がっている。崩れた石は崩落後の位置などから石垣のどこにあったかを推測し、元の位置に積み直すため、勝手に動かせない。動かす場合も転がっていた位置を記録に残して番号をつけ、保存する。地震前の姿に復元するのか、耐震性を高めるため改良するのか、面ごとに慎重に検討し、20年かけて積み直す。築石を裏で支える 栗石ぐりいし も再利用する。気が遠くなるような作業だが、地震前の築石の状況を記録した「石垣台帳」があり、修復を通じて最新技術を開発したいという大学や企業の申し出もあるという。修復は現代のものづくり技術を試す場でもある。

地震で崩れた清正時代の築石は、予想していたより薄かった。耐震を重視するなら厚くした方がよく、実際に清正は江戸城の普請で「奥行きを厚くせよ」と指示を出している。にもかかわらず薄い石が多いのは、石を二つに割って数を増やし、築城を急いだためとみられる。網田さんは「戦国の世が終わり、徳川幕府が巨大な城の築城を禁じることを予想していたのでは」と推測する。

熊本城が完成し、清正が「 畏かしこ まるのではなく、勇ましい名に」と「隈本」を「熊本」に改名したのは慶長12年(1607年)。本丸御殿に設けられた「 昭君しょうくん之間のま は「将軍之間」の隠語で、清正はいざという時、豊臣秀頼(1593~1615)をここにかくまおうとしたという説がある。築城を急ぐための薄い築石には、「秀頼のため徳川と一戦も辞さず」という決意が秘められているのかもしれない。

最新の科学技術による修復で、今後、さまざまな新発見があるだろう。心配しなくても、天下の名城をめぐる歴史ロマンは尽きることはないようだ。

余話 熊本城で散った「横手の五郎」の悲話

熊本城の築城をめぐっては、隈本に怪力の「横手の五郎」の悲話が伝わっている。「横手の五郎」は大の男が5人がかりで運ぶ大石も一人で担げた力持ちで、熊本城の築城に駆り出され、連日石垣を運び、よく働いた。仲間から「なぜ人の何倍も働くのか」と聞かれた五郎は、「この城がいつか自分のものになると思えば、きつくはない」とつぶやいた。五郎は清正と戦って敗れた木山弾正(?~1589)の遺児で、築城に参加して父の仇をとる機会をうかがっていたのだ。

この話を聞いた清正は五郎に井戸工事を命じ、五郎が井戸の底で仕事を始めると、上から石を投げこませた。怪力の五郎は落ちてくる石を上に投げ返していたが、そのうちに自分を殺そうとしているのだと気づき、覚悟を決めて「わしを殺すなら石ではだめだ。砂利を入れろ」と大声で叫んだ。上の者たちは砂利に切り替え、五郎は生き埋めにされたという。

熊本城には井戸が多く、建設時に人柱が立てられたとも伝えられている。木山弾正は実在した元 益城ましき 城主で、清正に反抗して天草で挙兵し、一騎打ちの末清正に討たれたとされる。悲話はこれらの話が融合して出来上がり、民間に伝承されたとみられる。

主要参考文献

- 内藤昌『城の日本史』(2011、講談社学術文庫)

- 中村彰彦『歴史の坂道 戦国・幕末余話』(2017、中公新書ラクレ)

- 山本博文監修『歴史新書 あなたの知らない熊本県の歴史』(2013、洋泉社)

プロフィル

丸山 淳一( まるやま・じゅんいち )

読売新聞調査研究本部総務。経済部、論説委員、経済部長、熊本県民テレビ報道局長、BS日テレ「深層NEWS」キャスター、読売新聞編集委員などを経て2020年6月より現職。経済部では金融、通商、自動車業界などを担当。東日本大震災と熊本地震で災害報道の最前線も経験した。1962年5月生まれ。小学5年生で大河ドラマ「国盗り物語」で高橋英樹さん演じる織田信長を見て大好きになり、城や寺社、古戦場巡りや歴史書を読みあさり続けている。↓転載元サイトには画像やイラストなどがあります。ぜひ。

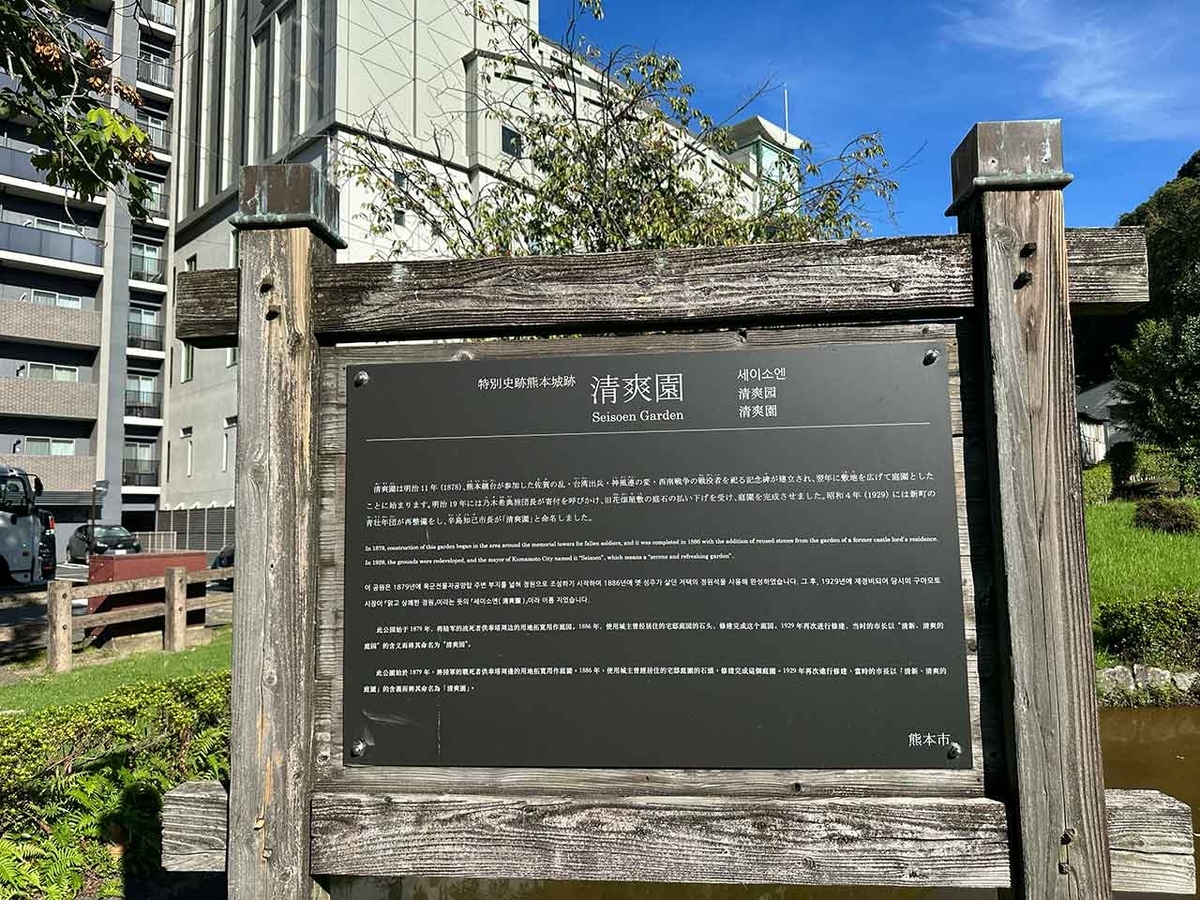

清爽園 せいそうえん

「清爽園」(せいそうえん)は特別史跡「熊本城」の二の丸の入り口にある池泉回遊式庭園で、かつてここには熊本城の正面登城口であった新一丁目御門があったとされます。

※Googleマップでは「網櫓跡」ともあるけど、この櫓の情報は全然出てこない…

この庭園は熊本市内に複数残る肥後藩・細川家にゆかりのある庭園と異なるルーツを持っている庭園で、明治時代の始めに西南戦争を終えた熊本鎮台の将兵により、戦没者をまつる記念碑がこの場所に建立されました(園内には現在も碑が残ります)。この庭園はそれに関連し作庭が始められたもの。

↑独立行政法人 国立病院機構 熊本医療センター

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター(どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうくまもといりょうセンター)

熊本県熊本市中央区二の丸に所在する独立行政法人国立病院機構運営の病院である。旧称は国立熊本病院で、2004年4月1日に現在の名称となった。熊本県に4つある国立病院機構の病院のうちのひとつである。政策医療分野における国際医療協力、長寿医療の基幹医療施設、がん、循環器病、精神疾患、感覚器疾患、血液・造血器疾患の専門医療施設である。2024年6月時点、熊本県選挙管理委員会より、不在者投票のできる施設の一つとして指定されている。

★にょろにょろポイント★

熊本城、とても綺麗に「違和感なく」復旧されていました。まだまだ作業中のところもたくさん残っていましたが、それを(安全に十分に配慮しながら)隠さず、むしろ敢えて見えるようにしてあることが、熊本城復旧工事の特徴、と感じました。それにしてもお城って大きいし、広いですね。

次回は一旦ホテルに帰って熊本観光します。

ー 適 材 適 食 ーてきざいてきしょく

小園 亜由美 (こぞのあゆみ)

管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士・病態栄養専門管理栄養士・日本化粧品検定1級

*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。