今週のお題「2024こんな年だった・2025こんな年にしたい」

毎月季節の野菜を紹介するシリーズ★ その名も「旬の役菜」。

私は健康なカラダづくりに役立つ野菜を【役菜やくさい】と呼んでいます。季節ごとに旬を迎える野菜たちが持つ特徴的な栄養や成分を充分に引きだして美味しく楽しく頂きましょう。1月の役菜はレンコンです。

レンコン

レンコンの旬は10月〜3月でこれを「晩秋レンコン」と呼び、6月〜9月に収穫されたものを「新レンコン」と呼びます。

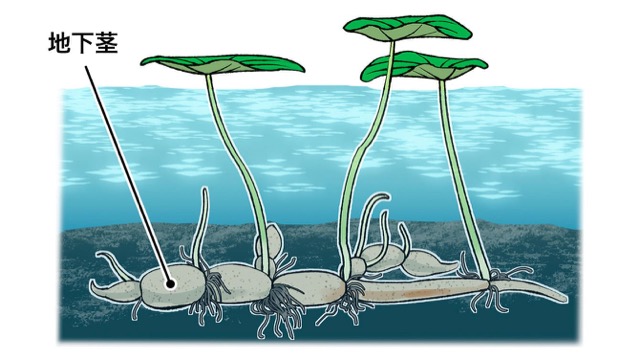

レンコン(蓮根、英: Lotus root)

食用に用いられるハスの地下茎。食用となる地下茎部分を指すことが多いが、花などを含めた食用のハス自体を指すこともある。「蓮根」ははすね、はすのねとも読み、蓮根とは別に藕根(ぐうこん)の呼称も存在する。数え方は「1本、2本…」(助数詞も参照)。

レンコンとハスの違い

レンコンは漢字で「蓮根」=「はすね」と表記します。ハスの根。レンコンはハスの根なのでしょうか。

ハス(蓮、学名: Nelumbo nucifera)

インド原産のハス科多年性水生植物。別名、ハチス。中国名は蓮。地下茎は「蓮根」(れんこん、はすね)といい、野菜名として通用する。

名称など

日本での古名「はちす」は、花托の形状を蜂の巣に見立てたとするのが通説である。「はす」はその転訛。水芙蓉(すいふよう、みずふよう)、もしくは単に芙蓉(ふよう)、不語仙(ふごせん)、池見草(いけみぐさ)、水の花などの異称をもつ。漢字では「蓮」のほかに「荷」または「藕」の字をあてる。ハスの花と睡蓮(スイレン)を指して「蓮華」(れんげ)といい、仏教とともに伝来し古くから使われた名である。属名 Nelumbo はシンハラ語から。種小名 nucifera はラテン語の形容詞で「ナッツの実のなる」の意。英名 Lotus(ロータス)はギリシア語由来で、元はエジプトに自生するスイレンの一種「ヨザキスイレン」 Nymphaea lotus を指したものという。

単に「はす」ともいう。漢字で「蓮根」と書かれるが、食用にする部分はハスの根ではなく肥大した地下茎である。地下茎はいくつかの節に分かれており、節の長さは品種によって異なる。輪切りにすると断面には穴が複数空いているのが特徴で、穴の数は個体差はあるが大小十個程度であることが多い。この穴には空気が少ない泥の中でのレンコン自身の呼吸を助ける役割もあり、葉柄も切断すると断面に複数の穴がある。日本では断面の穴は「先を見通す」ことに通じて縁起が良いとされ、正月のおせち料理や節句にもよく用いられる。なお、「蓮根(はすね)掘る」は冬の季語である。

レンコンは「地下茎」。根と地下茎の違いって何なのでしょうか?

地下茎とは?

地下茎(ちかけい、英: underground stem, subterranean stem)

通常の状態として地下にある茎の総称であり、その形態・機能は多様である。これに対して、地表より上に伸びる茎は、地上茎 (aerial stem, epigeal stem, terrestrial stem) とよばれる。地上茎の中には、地表面を這って伸びる匍匐茎もあり、地下茎との区分は必ずしも明瞭ではない。地下茎の中には、地表直下にあるものから地下深くを伸びるものまであり、ハスのように水底下の地中に位置するものもある(レンコン)。地下茎は、その形態や構造に応じて、根茎、球茎、塊茎、鱗茎に区分されることが多い。

やはり文字通り「根」ではなく「地下に伸びた茎」ということのようです。

はす(蓮)の、地下茎(根茎)が肥大した部分を食べます。漢字にすると「蓮根」と書きます。

ハスは植物名で、レンコンはハスの地下肥大茎の部分を指すこと。つまりレンコンはハスの一部、ハスの部分の名前ってことでよいようです。

ハスとスイレンの違い

ところで、ハスに似た植物に「スイレン」があります。

まずは「ハス」の花はこちら↓

↑下の画像が「スイレン」です。

とても似ていますよね。

スイレン属(スイレンぞく、学名: Nymphaea)

スイレン科に属する属の1つである。多年生の水草であり、地下茎から長い葉柄を伸ばし、水面に浮水葉を浮かべる。花は大型で水面上または水上に抜け出て開花する。4枚の萼片と多数の花弁・雄しべ、1個の雌しべをもち、花弁の色は白色、黄色、赤色、紫色など。

スイレン属は世界中に分布し、50種ほどが知られる。日本にはただ1種、ヒツジグサ(未草)のみが自生する。さまざまな種が観賞用に栽培され、また多数の園芸品種が作出されている。園芸用のスイレンは、温帯スイレンと熱帯スイレンに大別される。スイレン(睡蓮)の名は本来はヒツジグサの漢名であるが、日本ではスイレン属の水草の総称として用いられる。英名では water lily (water-lily, waterlily) とよばれるが、一部の種は lotus ともよばれる。属名の Nymphaea は、「水の妖精」を意味するギリシア語の νυμφαία (nymphaia) に由来する。

どうやったら見分けることができるのでしょうか?

これからの時期は、花が咲いているので、花を見て見分けたいところですが、ハスの方が少し丸みがあり、スイレンの方がややシャープというくらいで、パッと見ではわかりづらいです。そこで「花の高さ」に注目してください。

ハスは、水面よりも高いところ(1メートルくらい)に咲きます。都築の身長は160センチちよっとですが、それよりも高く2メートルくらいになるものもあります。

スイレンは、水面に浮かんでいるように咲きます。

一部、熱帯性のスイレンは、水面から少し高いところで咲くものもありますが、ハスほど高くはなりません。睡蓮と蓮はどちらも水辺で育つ水生植物で、姿かたちもよく似ていますが、実はそれぞれ違う植物です。スイレン科スイレン属の睡蓮は、光沢と切れ込みのある葉を持ち、花が水面に浮かんでいるように咲くのが特徴。日中に花を咲かせて午後には閉じてしまいます。一方、ハス科ハス属の蓮は、葉に光沢や切れ込みがなく、水面よりも高い位置で花が咲きます。早朝からゆっくりと咲き始め、お昼頃には花を閉じてしまうのが特徴です。

ハスとスイレンは見た目とても似ていますが、それぞれ別の植物、という事のようです。

お城の堀にハスの花が多い理由

何となく「ハス」ってお城のお堀に咲いているというイメージありますよね。福岡の城跡、舞鶴公園のお堀にもハスの花がたくさん咲いています↓

↑これはサクラの季節の舞鶴公園の画像なのですが、ハスの花の季節じゃないので、あまりいい写真ではないのですが、こんな風に結構お堀を埋め尽くす勢いでハスが生えていますよね。

でも、なぜお城のお堀には「ハス」を多く見かけるのでしょうか。

戦国時代に各地に造られた城の濠には必ずといっていいほどハスが浮かんでいました。

早朝の水面に美しく咲くハスの花は神秘的で、昔からの民族信仰からと思われがちですが、実は戦いの場合の非常食用に栽培していたという説があります。確かに籠城した場合の食糧補給を考えるとうなづける話ですが、実際にれんこんが籠城食として使われたという話は残っていません。ただ、それ以前れんこんは薬用として珍重されていたので、城の濠だけでなく、寺の池にあるハスは人々にとって一つの安心材料だったのかもしれません。

レンコンが非常食、というのはしっくりするのですが、まさかの薬用としてのレンコンとは思いませんでした!

レンコンとハスイモって仲間?

「ハスイモ」って知ってますか?レンコンはハスの地下茎。ということは、ハスイモって・・・。その答えはこちら↓

レンコンの穴

レンコンと言えば「穴」ですよねー。なんで穴が開いているのでしょうか。

れんこんの穴は、れんこんが呼吸をするために開いています。れんこんは、「蓮田(はすだ)」という泥沼の中で育ちますが、酸素を取り入れるために水上の葉とつながっており、穴を通して酸素を取り込んでいるのです。

呼吸するための穴なのです。

しかもこの「穴」があるからこそレンコンは「縁起物」なんだそうです。

れんこんには多数の穴が空いており、先が見通せるため「将来の見通しが良くなるように」という願いが込められ、古くから縁起の良い食材とされています。また、れんこんには種が多いことから「子孫繁栄」の意味も込められております。さらに、蓮の花は仏教において極楽浄土で咲く花とされていることから、茎であるれんこんも清浄で穢れのない食材とされ、もともと神様への供物であったおせちに最適とされました。

おせちにレンコン

そんな縁起の良いとされるレンコンはおせちにも入っていますね。

そして「煮物」にも入ってますね。

どちらも美味しい!です。

レンコンの穴の数

レンコンにはたくさんの穴が開いていますが、いくつか知ってますか?画像を見て確認してみましょう↓

レンコンの穴の数は?

穴の空いた不思議な野菜、れんこん。この穴はハスの地下茎であるれんこんが、外と呼吸する為の重要なものです。そのため、れんこんの節やハスの茎にもすべてあいていて、この穴を通じて酸素を取り入れています。不思議な事に、この穴は太いれんこんでも細いれんこんでも、決まって真ん中に1個、周りに9個か10個空いています。

レンコンには「穴」の他にもある特徴があります、「節」と呼ばれる部位です↓

レンコンの「節」とは?

レンコンの「節」とは?

「レンコン」には「節」があります。

切って売られているとなかなかわかりませんが、この「何節目」かによってオススメ料理が変わってきます。「レンコン」は、先端に行くほどやわらかい!「1節目」が一番やわわかいのです。というわけで、先端はサラダ、中央は天ぷら、根もとは煮物やきんぴらがオススメです。根がついているのが「1節目」。寸胴な大きいものが最後の方になります。第1節(先端の小さい方)は、ビタミンが豊富。一方、第3節(一番大きい方)は、でんぷんが豊富なんだそうです。「あなたも今日からレンコン博士!レンコンに関する10の豆知識特集」 | ハッピーレ | Happy Recipe(ヤマサ醤油のレシピサイト)

そしてレンコンの「節」によって最適な調理方法があるようですよ↓

レンコンは「節」毎に相性のよい調理法がある

第1節

- ハンバーグ

- お好み焼き

- つくね汁

- レンコンチップ

第2節

- 天ぷら

- はさみ揚げ

- 磯部揚げ

- ハンバーグ

第3節

- きんぴら

- 煮しめ

- 田舎煮

- 五目煮

第4節

- キムチ和え

- 梅肉和え

- サラダ

- マリネ・酢ばす

面白いですね!

レンコンは糸を引く?!

昔はレンコンは糸を引いていた???

品種改良を重ね 今の味わいに!!

昔のれんこんは糸を引いたのに、近頃のものは糸を引かないと言います。これは昔のれんこんが日本の在来種であり、最近はほとんどのものが中国種になったためです。 シャキシャキした歯切れのよさを活かす料理方法と、煮込んだり蒸したりして、食感を楽しむ場合と2通りありますが、ともに捨てがたい味わいです。かみ心地だけでなく、栄養・健康面でも積極的にとり入れたい野菜です。

れんこんは中国原産とも、エジプト原産とも言われています。夏、運河や池などに美しく咲くハスの肥大した地下茎です。古代インドでは神がハスから誕生したという神話から、聖なる花、吉祥の象徴とされ、種が多い事から多産・神秘のシンボルにもなっています。また、仏の座がハスの花になっている蓮華座(れんげざ)はインド各地で出土しており、日本にもこうした蓮華装飾や仏像芸術が伝わり、多くの文様にもその片鱗が残っています。

日本では10世紀には食用にされたという記録も残っていますが、現在の在来種は、奈良時代以降に中国から伝えられたものが各地に広まっていったものと推定できます。ただこの在来種は収穫量が少なく、現在市場に出回るほとんどのれんこんは、明治以降に中国から導入された中国種です。在来種に比べてふっくらとしていて肉あつですが、味は在来種のほうが良いといわれています。<品種>

れんこんは食用にする為の栽培のほか観賞用の栽培がありますが、観賞用の栽培の場合は花の色・形・弁数などの変った品種が注目され、江戸時代には花バスの品種を記載した蓮譜が出版され、100以上の品種が記載されています。食用としては在来種と中国種とに大別され、それぞれに多くの品種があり、各産地ではその地独自の在来品種を栽培している例も多く、れんこんの品種分布は複雑になっています。《在来種》

スラリと細長く、幾分茶色がかった肌色をしていて、地下茎が深く、収穫量が少ない為、現在では関東・東海地方の一部で栽培されている程度です。中国種に比べると粘りがあり、切り口から糸を引きます。また、金沢の加賀れんこんは在来種を品種改良したもので、やはり粘りがあるので、すりおろして蒸し物にしたり、だんごにして煮たりします。《中国種》

明治時代初期に中国から導入されたれんこんで、地下茎が浅く伸び、ふっくらと太いので掘り出しやすく病気に強い為、在来種に変って主流になりました。シャキッとした歯ごたえがあり肉厚なのが特徴です。酢の物や和え物、炒め物、ひき肉やエビのすり身を詰めて揚げたりする、れんこん料理全般に使われます。全国生産量の30%を占める茨城県では、肥大がよい中国種が栽培されています。

そういうことだったんですね!

レンコンの注目したい栄養素

エネルギーの高い野菜

主な栄養分は糖質(でんぷん)で、体内でエネルギーとなって体を温めます。ビタミンCが豊富

ビタミンCが多く含まれています。ビタミンCは熱に弱いのですが、でんぷんが多いため加熱しても相当量のビタミンCが残ります。疲労回復・美肌効果・風邪の予防・発がん物質の抑制などの効果が期待できます。ミネラルが豊富

カリウムや鉄、銅、亜鉛を多く含みます。野菜では珍しいビタミンB12を含有

野菜に含まれることが少ないビタミンB12を含んでいます。

これは鉄分の吸収を助ける働きをします。この他にも造血ビタミンと呼ばれているビタミン6も含まれているため、黄血予防が期待でき、肝臓の働きも助けます。食物繊維が豊富

不溶性の食物繊維が豊富で、便通をよくするほかに町内の発がん物質を排出して大腸がんの予防、動脈硬化や高血圧予防効果が期待できます。タンニン

レンコンの切り口の変色が早いのはポリフェノールの一種タンニンが含まれているからです。タンニンは消炎や止血作用があり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍に効果が期待できます。免疫力アップのアシスト役 レクチン

タンパク質の一種であるレクチンは、マクロファージという免疫細胞が細菌を見つけやすいように働きます。

レンコンの栄養

れんこん(可食部100 gあたり)

- エネルギー・・・・・・・・66 kcaL

- 水分・・・・・・・・・・・81.5 g

- たんぱく質・・・・・・・・1.9 g

- 炭水化物・・・・・・・・・15.5 g

- ナトリウム・・・・・・・・24 mg

- カリウム・・・・・・・・・440mg

- カルシウム・・・・・・・・20 mg

- 鉄・・・・・・・・・・・・0.5 mg

- 亜鉛・・・・・・・・・・・0.3 mg

- マンガン・・・・・・・・・0.78 mg

- ビタミンB1・・・・・・・・0.10 mg

- ビタミンB6・・・・・・・・0.09 mg

- 葉酸・・・・・・・・・・・14 µg

- ビタミンC・・・・・・・・・48 mg

- 食物繊維総量・・・・・・・2.0 g

レンコンに関するアレコレ

九州+レンコンと言えば熊本名物「辛子レンコン」ですね。こちらに詳しく書きました↓

★にょろにょろポイント★

最後はレンコンの花、「ハス」を観ていきましょう。

↑綺麗な花、ですね。

↑綺麗ですが、真ん中に注目。花が咲き終わる頃には、

↑こ、、、こんな感じになり、、、

↑最後はこんな風になるそうです。穴の中にあるのは「種」だそうです。

ちなみにレンコンはこんな感じで栽培されているそうです↓

レンコンの栽培

花も茎も穴がたくさん開いているレンコン。旬の今、美味しく頂いてください★

ー 適 材 適 食 ーてきざいてきしょく

小園 亜由美 (こぞのあゆみ)

管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士・病態栄養専門管理栄養士・日本化粧品検定1級

*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。